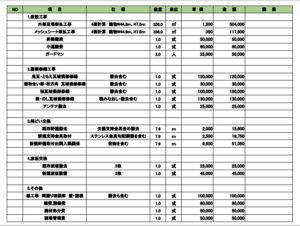

今回は、先週調査にいった建物でいろいろな瓦が破損していたので

そのことについて話していきたいと思います。

特にこの建物は去年の2022年の台風14号後に雨漏りしたため、

現在は住まずに避難しているので、その時の被害状況のままですので被害がわかりやすいです。

しかし、

人が住んでないと建物の劣化は早くなり、そのせいで他の部分が壊れやすくなります。

そのことにより劣化判定になる場合があるので、

被害があったらすぐに火災保険を申請して直すようにしましょう!

目次

火災保険の申請は事故日から3年以内

基本的には、火災保険申請は被害があってから年経過すると給付金を請求できないとする、

時効(請求期限)が存在します。

しかし、 経年劣化ではない3年以内の火災・自然災害・事故による突発的な被害であれば、

補償の対象になるため、被災してから3年以内であれば、さかのぼって、住宅の補修費用として給付金を請求できます。

過去3年以内であれば、異なる被災日の給付金もまとめて請求できますが、

忘れてしまう方が多いため、被災したらすぐに申請しておきましょう。

最近の保険会社は、事故日から半年以上たって請求すると、「なぜ今頃?」と疑ってくる場合がありますので早めに対応していくことでスムーズに解決します。

また「自然災害・事故による損害、過去に起こった損害は、補償の対象外なのでは?」と認識してしまう方も多いので、正しい火災保険の知識を持っておくことが大事です。

空き家はなぜ劣化が進むのか

まずは「空き家にすると傷みが早い」と言われる理由を、3つ紹介したいとおもいます。

無人なのでトラブルに気づきにくい

空き家にすると家の傷みが早いのは、人が住んでいないため劣化に気がつかないことが一番の理由です。

人が暮らしている家は、たとえば大雨が降ったあとに雨漏りがしている、羽アリが飛んでいることでシロアリ被害にあっていることなどに気がつきやすいものです。

トラブルが発生したときに、すぐに対処もできるでしょう。

しかし家が無人の場合は、そのような異常が起こっても誰も気がつきません。

修繕もされないまま時間が過ぎてどんどん劣化が進み、気がついたときには手が施せないほどボロボロになってしまっていることも。

家のトラブルに気づきにくいことは、空き家が傷む大きな原因になるのです。

湿気が抜けない

空き家を閉め切っているため、湿気が抜けないことも家が傷む理由のひとつです。

人が住んでいる家は、毎日窓を開けたり玄関から人が出入りしたりするため、家の中の空気が対流を起こします。

外からの空気を取り込み、家の空気を出すことで、空気の入れ替わりがあるのです。

しかし空き家になって閉め切ったままにしていると、空気の入れ替わりが起こりません。

空気が乾燥していればいいのですが、梅雨など湿度の高い時期があることが問題です。

日本は木造住宅が多いため、湿度が家の中にこもると、家自体が空気中の水分を吸湿してしまいます。

そうすると、家の中にカビが発生してしまったり、木が腐ったりしてしまい、どんどん傷みが進んでしまいます。

とくに防犯のためにと雨戸を閉め切っている場合には、日光も入らないためダニや細菌も繁殖しやすくなり、畳などは早くに腐食が進むでしょう。

メンテナンスが行き届かない

空き家は人が住んでいないため、劣化に気がつきにくいことに加え、メンテナンスが行き届かなくなってしまうことも家が傷む理由です。

家は内部だけではなく、外壁や屋根も経年とともに劣化が進みます。

その家に住んでいれば、外壁や屋根は定期的に塗装をやり直したり、防水を施したりといった、メンテナンスをするものです。

しかしその家に住んでいなければ、劣化に気がついたとしても、お金をかけてメンテナンスをしようと思う人はそうそういません。

気にはなりつつ、とりあえず放置しておく人がほとんどではないでしょうか。

壁や屋根の劣化は、放置しておくと基礎部分にまで及んでしまうことがあり、

そうなると倒壊する可能性も考えられます。

空き家を放置することは、そのような危険性もはらんでいるのです。

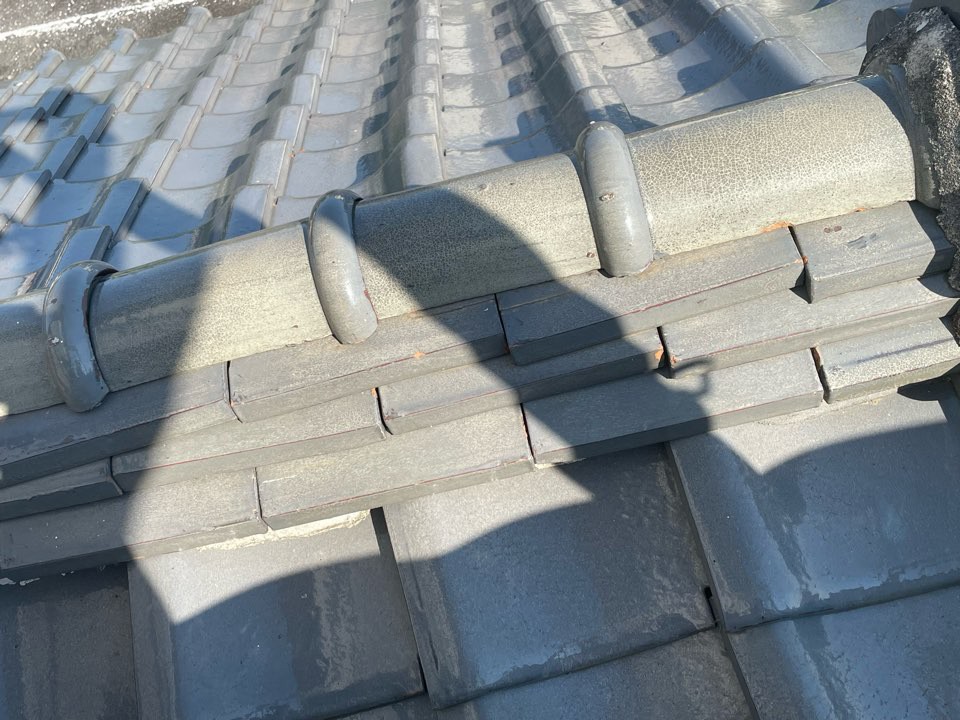

鬼瓦が破損すると他の瓦にも影響!

鬼瓦がこのように破損している場合他の瓦にも影響してきます。

というのも屋根の作りはこのようになります↓

このように鬼瓦の回りにはともえ瓦、のし瓦、冠瓦があります。

つまりこれらの一部に被害が出た場合は基本的に他の箇所も被害がでている可能性があります。

現にこの写真でわかると思いますが、ともえ瓦はすでにどっかにいってしまってます。

また、このようにのし瓦がズレてしまったりしている場合があります。

屋根被害を放置すると他の瓦もとれていく

瓦の被害を放置するとこのように徐々に他の箇所の瓦まで壊れていきます。

今は避難しているので雨漏りしても気づきませんが、

この屋根のままでは確実に雨漏りおきます。

こういった台風の被害は火災保険の対象になるので、まずはご連絡いただければと思います。

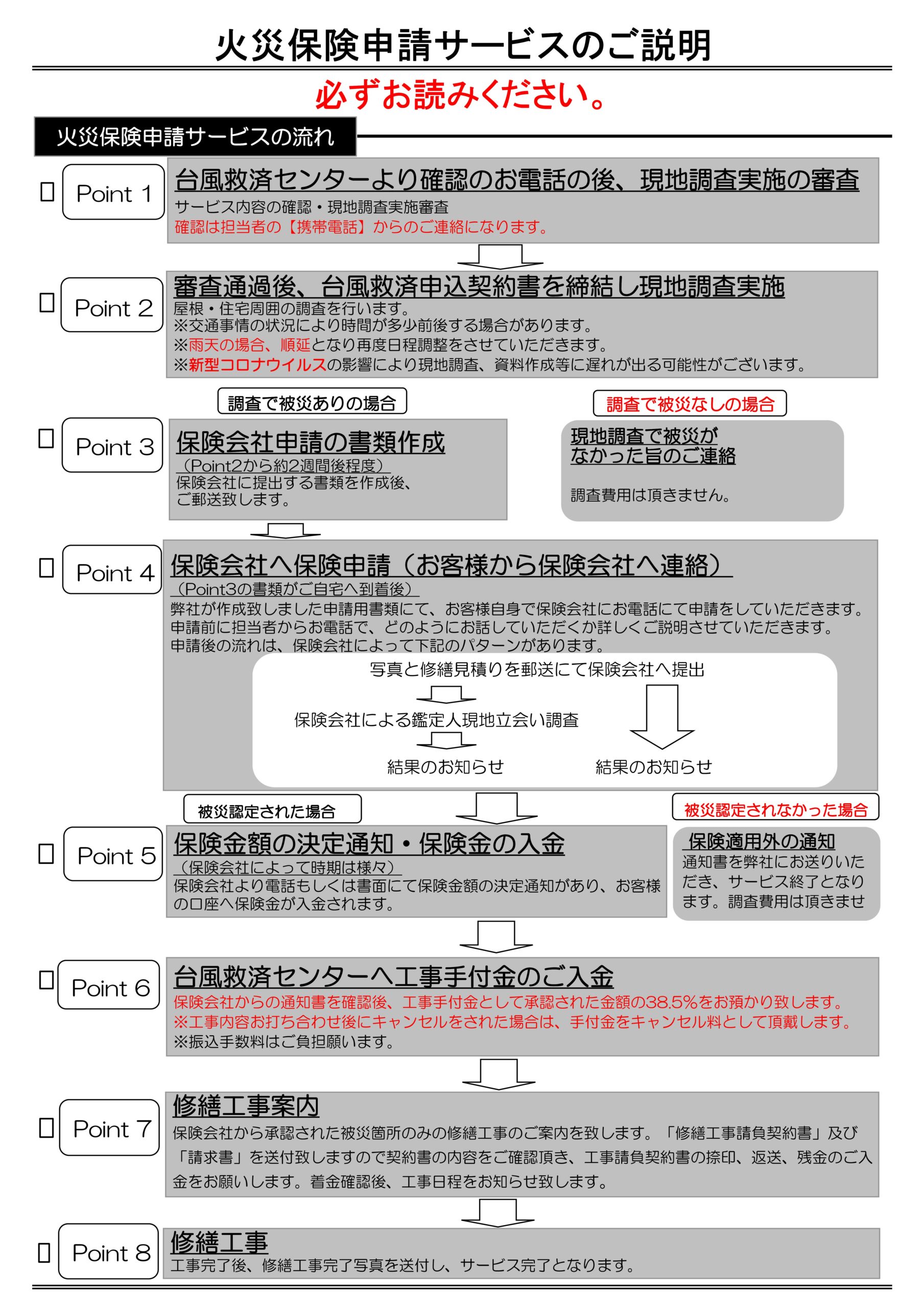

台風後は台風救済センターにお任せを

- 保険認定目線での調査

- 適正価格の熟知

- 図面のわかりやすさ

- 工事業者としても材料屋目線で交渉が可能

施工業者に火災保険申請を依頼すると

治したい箇所の見積もりと写真がお客様の元に届いてそれを保険請求になります。

保険鑑定人が現場査定にきても、

ワザワザ見積もりに乗ってない部位まで認定はしません

そういった顧客満足度を高めていかないので一部では不払いなのでは!?

と言われているのが現状です。

本当に必要な情報を教えてくれるのは【台風救済センター】だけかもしれません。

台風救済センターはこういうところ↓

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

まずは【台風救済センター】にご連絡ください。

そして、他社では見落としがちな部分も【台風救済センター】なら見落としません。

また、【台風救済センター】のお客様の満足度も高いと自負しています。

下記はお客さからいただいた声になります。

全国対応

地震保険も加入していたら地震申請も88%出来る

毎年申請が出来る

各保険会社へのコツを知っている

台風後の簡易修繕無料

建物調査無料

台風後のブルーシート対応無料(条件あり)

近所や実家紹介などでの【紹介料】支払いあり(条件あり)

申請後の認定率が約90%(地域差あり)

平均20日で結果が出る(他社は60日)

などがお客様から褒めて頂いた部分になります。

特にスピードとしては、どのように申請方法を取るかなども含めてしっかりとサポート

致しますのでお気軽にお問合せ下さい。

| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |

名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |