日本人の間違った認識を変えよう!

現在さまざまな保険に加入していていると思いますが保険ってどんな時使うものか考えたことはありますでしょうか?

思い浮かぶのは、家が燃えてしまった時、

マンションであれば水漏れを起こしてしまった時、車で事故ってしまった時、入院・通院をした時ではないでしょうか。

このように保険を使うタイミングはほとんどが被害を与えてしまったり生命にを守る為に使えるよう、備えておくものだと認識されてしまっています。

しかし、これは保険会社などが保険加入を誘導させるためにネガティブ要素の為として謳っているからそう思ってしまっているだけなのです。

結論、保険は使わないと損ということです。

保険とは一人の災難を大勢が分かち、わずかの金を捨てて大難を逃れる制度

そして将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を、加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた、助け合いの制度です。

私たちを取りまく事故や災害から、生命や財産を守る為の、もっとも合理的な防衛策のひとつなのです。

3年前を思い出してください。

コロナの影響で経済がストップした時、国民の生活維持の為全員一律給付金が配られました。

給付金もらうのをためらった人はいますか?→いないと思います。

保険も同じです。

国が考えたものであり、自分の生命・財産を守り、維持できるよう考えた政策なのです。

現在加入者が多い保険は生命保険・自動車保険・火災保険になります。

生命保険や自動車保険は生命にかかわることや何かあった時の為ということで内容をよく把握している人も多いかと思います。(加入者自身の意識が強いため)

しかし、その中でも火災(家財)保険は加入しているもののよくわかっていなかったり、どんな時に使えるのかわからないまま加入し忘れている人が多いのではないでしょうか?

また、最近は不動産屋が加入必須にしているところも多いです。

では、なぜここまで火災保険に入れたがるのか?

それは加入する人に対して、使う人が圧倒的に少ないからです。※もちろんなにかあったとき加害者負担や被害者への救済を目的ではありますが。

誰でも収入が多く、支出が少ない方がうれしいのと一緒で、保険会社からすれば保険請求をなるべくさせたくないのが本音です。

生命保険や自動車保険の加入時は説明をよくされた人も多いはずですが、しかしながら火災保険は契約した不動産からパンフレットをもらって特に説明もなく、中をよく確認しといてくださいで終わっていませんか?

いざ火災保険の知識を入れると今まで損していたことが良くわかります。

火災保険ってなんだろ?意外としられてない火災保険をわかりやすく説明 ブログ飛ばし

そして、台風の時は尚更使うことをお勧めします。

気象庁でも台風の予測は難しいですし、コロナと同じで気まぐれなのです。

そんな中、被害に遭っただけで終わってよいのでしょうか?

ただここでお客様からよく言われるのが、

お客様の声

【台風きたけど被害が小さいけで保険つかえるのか?】

【保険を使ってしまうと保険料が上がってしまうのでは?】

【保険申請ったことないのでやり方がそもそもわからない】

【保険使った後のデメリットは?】

では、お答えします。

デメリットは正直ありません。(強いていうなら個人で申請するには少しややこしいという所です。)

そんなこと絶対ないと思われる方もいると思いますので、これから説明していきます。

目次

火災保険申請にデメリットがない理由

何回使っても、保険料は上がらない

火災保険は何回申請しても、申請回数を理由に保険料が上がることはありません。

火災保険は、保険期間内で何度利用しても利用したことによって保険料が高くなったりすることはありません。自動車保険は、等級によって割引率が変わるため等級に影響する事故で保険金を受け取ると翌年度からの保険料が高くなりますが、火災保険にはそのような制度はありません。つまりは、契約している保険会社から保険金が支払われた場合でも翌年度以降の保険料は変わりません。

しかし、近ごろ台風や暴風雨などの自然災害による巨額の保険金の支払いの影響を受け保険料の値上げニュースが続いています。火災保険の契約が満期を迎え更新する際や別の保険会社に乗り換えて契約する場合、火災保険の見直しを行う時には保険料が高くなる場合がありますので注意しましょう。また、築年数に応じても築浅の物件の方が割引率が高かったり、新築の場合は新築割引がありますが、住宅の築年数が経過すればそのような割引が受けられなくなります。新規の契約や更新によって火災保険料が高くなってしまう場合には、複数の保険会社を比較したり、補償内容を見直し不要な補償を外したりすることで補償と保険料のバランスを考えながら保険料を安く抑えることもできますので確認してみましょう。

火災保険は何回も使うことができる?

火災保険に申請回数に制限はないので、何回も申請することが可能です。

火災保険は、一般的に、火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪災、水災などの自然災害から盗難などの被害に遭った場合に保険金が支払われる保険です。火災保険は、日常に潜んでいるたくさんのリスクから、私たちの住宅と生活を守る大切な保険です。対象の補償の契約があれば、火災や自然災害などによって住宅に損害を受けた時の修理費用として保険金を受け取る事ができます。保険期間内であれば、利用回数に制限などはなく損害を受ければ何度も申請が可能で補償を受ける事ができるとされているからです。

火災保険は最長で5年の長期契約を行う事ができます。ということは契約期間を5年としている場合は、5年間の間で生じた補償の対象となる損害は何度でも火災保険から保険金を受け取る事が可能ということです。

また、何度も申請しているからと行って保険料が上がることはありません。

保険金で修理をすべき?メリットデメリット比較

保険会社から振り込まれた保険金は、どう使っても契約者の自由です。

修理するメリット・デメリットをしっかり把握しておきましょう!

修理した場合のメリット・デメリット

受給した火災保険金を使って、修理するメリットとデメリットについて表にまとめました!

メリット デメリット

修理をするケース ・同じ場所が破損した場合でも、申請可能 ・特にありません。個人で申請する場合ややこしい

修理をしないケース ・受給した保険金の用途が自由 ・同じ箇所が損害を受けて、よりひどい被害を受けても申請ができない

火災保険金は、用途は自由です。なので修繕に使わなくても大丈夫です。

ですが同じ箇所が損害を受けて、よりひどい被害を受けても申請ができないので最低限の修繕はしとかないと10年後・20年後泣きを見ることになるかもしれません。

最低限の修理はしておこう

被害があっても、生活に支障がなければせっかくのお金は手元に残しておきたい。。。。

そう考えられる方も多くいらっしゃいますが、屋根の破損や壁の大穴は、そこから雨が入って雨漏りや屋根裏の腐食に繋がるため修理しておくことをおすすめします。

また、雨どいは意外と高額な申請になりやすいので、最低限修理しておいたほうが、数年単位で見ると何度も申請することで結果的に高額受給に繋がる可能性があります

なぜ台風後が良いのか

台風の時の後と台風でない時では保険がおりる難易度が違います。

その理由は別ブログで説明してます。

今更遅いと思ってた方も、

火災保険申請の請求期限は「3年」

結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。

保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。

(消滅時効)

第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

引用元:保険法第九十五条

条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。

逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。

※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。

但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。

消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。

そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、原則として起算点となると言われています。

なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。

以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、情報が古い可能性があるため注意が必要です。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。

ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。

火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。

災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。

そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。

また、特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで一回調査をお勧めします。※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。

大きい台風ではなく小さい台風でも火災保険大丈夫なのか?

風災は最大瞬間風速によって決まる

天気予報などで、最大風速と最大瞬間風速という言葉を耳にしたことがあると思います。 風災の被害を保険会社に報告する際は、最大瞬間風速が重要になります。

保険会社によって多少の差はあるかと思いますが、風災で補償の対応となるのは最大瞬間風速が20m以上となります。

台風の定義

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます

風災被害が適用される基準は?

実は、風によって建物や家財が被害を受けたとしても、どんな風でも補償の対象にはなりません。保険会社が強風と判断する基準があります。それは「最大瞬間風速」です。この「最大瞬間風速」は「最大風速」と違うので、その違いを把握しておくことが重要です。

最大風速と最大瞬間風速の違い

台風は、最大風速が秒速で17.2m以上の風が吹いていることが基準となっています。それに対し、最大瞬間風速は「瞬間的な風の強さ」を意味します。その「瞬間」というのはわずか「3秒間」で、火災保険で風災補償の対象となるのは「3秒間の風速が秒速20m以上であること」とされています。つまり、その条件さえ満たされていれば、台風以外の強風による被害でも火災保険の補償対象となります。とはいえ、風速20m以上という風がどれくらいの強さか、あまり想像できないと思いますので、以下にその具体的な指標をまとめました。

平均風速:10~15m(やや強い風)

時速に換算すると50km程度です。風に向かっては歩くことが難しくなり、傘をさすと傘が吹き飛ばされるレベルです。樹木全体が揺れるような風で、電線も唸るように揺れます。建物の被害としては、取り付けが不十分な看板などは外れてしまうことがあります。

平均風速:15~20m(強い風)

時速に換算すると70km程度です。風に向かって歩くことはできないレベルで、転倒する危険性もあります。樹木の小枝が折れることもあり、ビニルハウスも倒壊するような強風です。

平均風速:20~25m(非常に強い風)

時速に換算すると90km程度です。しっかり踏ん張らなければ風の勢いで転倒することがあります。鋼製のシャッターは壊れてしまい、風によっていろいろなものが飛んで切る危険性があるレベルの強風となります。

平均風速:25~30m(非常に強い風)

時速に換算すると110km程度です。屋外で立っていることができない強風で、屋外に出ることすら危険な状況です。ブロック塀の倒壊や外装材の剝がれなどが起こることがあります。

平均風速:30m以上(猛烈な風)

時速に換算すると110km以上になります。屋外で立っていることは不可能で、屋外に出ることが生死に直結する危険性があります。街路樹も根こそぎ倒れ始めるような強風なので、屋根が吹き飛ばされてしまったり、木造住宅が全壊したりする可能性も出てきます。

今回は令和元年房総半島台風について説明してきましたが、台風では、火災保険がおりることが多いので、台風後はまず被害がないか調査することをお勧めします。特にこのようなでかい台風はすぐに被害が出なくても、後々出てきたときにはひどい状況になっていることも多いので。

この記事もよく読まれております:https://typhoondamage-fireinsurance.com/?p=135

台風で保険金がおりないケースはあるの?

もちろんあります。

先ほども説明したとおり台風でも最大風速が20m以下の台風があげられます。

また、被害が経年劣化による老朽化が原因では補償対象にならないです。家屋の築年数が古くなったことが原因だと判断されれば、被害が起きても保険金がおりません。

では、台風で被害にあってしまったらどうするか?

家やマンションの修繕及びリフォームなどは火災保険金を使う

不動産として自宅やマンション、事業用建物を保有している人であれば、家やマンションの修繕及びリフォームなどは火災保険を利用しましょう。台風によって飛んできたものにより、外壁にへこみやひび割れ、穴などが生じた場合でも、保険金を利用して壁修理をすることができます。

大切なことは「自分一人で申請しようとしない」ことです。

※かといって悪い業者にも気を付けてください。

そして、

台風で火災保険を申請するときに覚えておきたいポイント

火災保険を申請するときのポイントについて紹介します。

火災保険は正しく申請しなければ保険金の受け取りに影響します。

工事をしたあとでも申請できる

雨漏りなど、台風による被害があった場合早急に修理を行うことが大切です。

次の台風が来る前に、急いで修理をしたあとに、火災保険が適用される可能性について気が付くことも考えられます。

緊急性が高い被害の場合、保険金を申請する前に工事を依頼しなければならない場合もあります。

この場合、「工事をしてしまったら火災保険の申請ができない?」と不安になる人もいるでしょう。

しかし、火災保険の保険金は、工事を完了していても2年以内であれば、申請することが可能です。

既に工事を終えた被害であっても、被害があった事実を証明できれば保険金を受け取れる可能性もあります。

では、どのようすればスムーズに対処できるか解説していきます。

火災保険申請サポート業者に依頼する

まずは「火災保険申請サポート業者に依頼する」です。

業者に依頼することで、個人では難しい損害の発見や、必要書類の作成をサポートしてもらえます。

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

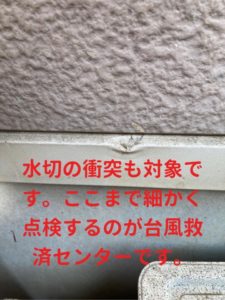

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

そして保険代理店や管理会社を通さない

損害を発見してすぐに、保険の代理店や管理会社に火災保険申請をすることはあまりおすすめしません。

余程の関係性があって、信頼できる担当者でない限り、代理店や管理会社は通さない方が無難です。

また、保険会社に直接連絡もおすすめしません。

理由

代理店には「損害率」という重要な指標があり、保険金の支払いが多いほどこちらの数字が悪くなります。

そのため、保険金の申請を快く思っていない代理店も珍しくはないでしょう。

実際、現場を見ることなく電話だけで判断して断られたり、保険申請を連絡したら「代理店の対応が急に悪くなった」というご相談を非常に多くいただきます。

また、管理会社は保険申請の際に管理会社提携の工事業者にお願いするのですべてのお金が管理会社にいくようになっています。(工事代金以外+工事業者紹介料)

そして申請はオーナー様がするので、手間もかかります。

それなのにオーナー様は一銭も入らず管理会社が得するだけです。

申請方法・手順

WEB・お電話からお申込

2.調査日の調整

現地調査

保険会社に申請(事故受付)

保険会社へ書類の提出

保険会社による審査・現地調査

結果の通知、給付金の支払い

火災保険申請サポートの報酬の支払い

保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度になります。

まとめ

火災保険は、保険期間内に対象の補償の契約があれば、何回でも補償を受ける事ができます。

地震保険においても同様です。ただし、損害による住宅の全損によって保険金額を受け取った場合は、契約が終了となります。

また、火災保険は、保険金を受け取ったことで保険料が値上がりするような事はありません。

火災保険の契約が満期を迎え更新する際や別の保険会社に乗り換えて契約する場合、火災保険の見直しを行う時には保険料が高くなる場合がありますが、

保険料を安くする方法や保険会社の選定などのご相談にものります。

保険の認定がおりなかった場合一切費用はかかりません。ご安心ください。

| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |

名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |