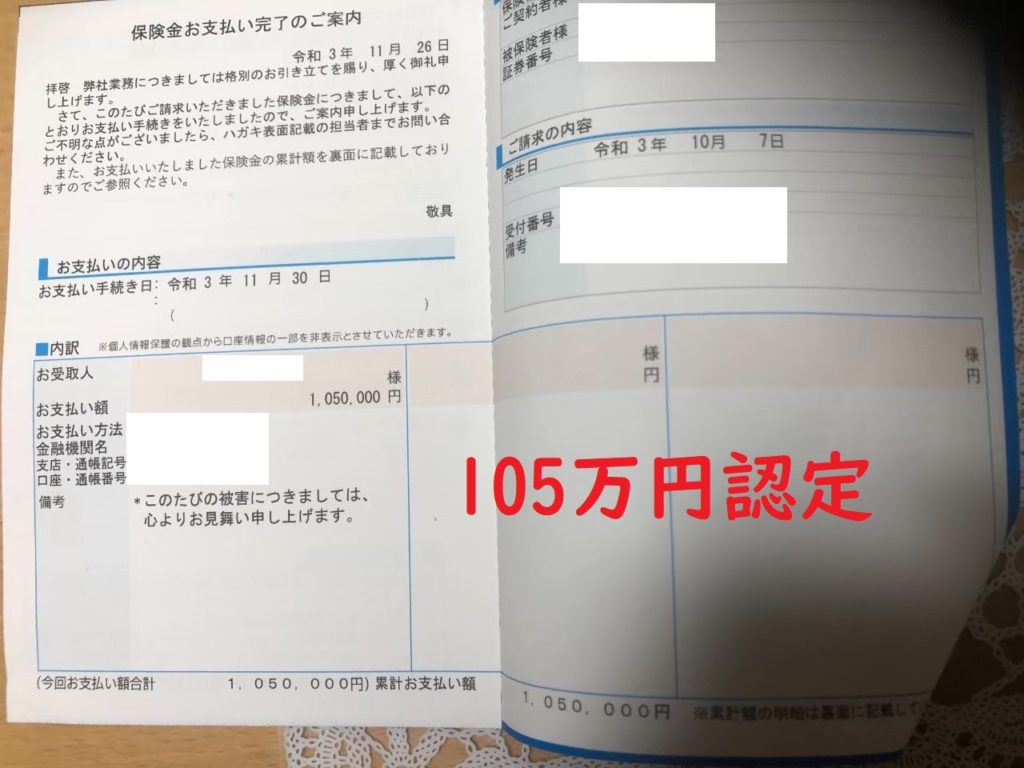

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

皆様がお家を買ったり、

アパート経営など投資をする際に加入を勧められる保険の一つとして火災保険があります。

しかし、実のところあまりよくわかってない方も多いのではないでしょうか?

これから火災保険について詳しく説明していきます。

目次

火災保険とは?

火災保険はご存知の通り、偶発的に起きた事故や災害によって住まいや家具が受けた損害を補償してくれる保険です。

火災保険は補償内容によっては、火災の場合だけではなく、その他の自然災害や水濡れ、

盗難による損害も幅広くカバーしてくれる、頼もしい「住まいの保険」です。

ただ、この一見知られているような火災保険ですが火災保険の補償となる対象や火災保険の補償となる

内容・範囲について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。

火災保険の補償となる対象は「建物」と「家財」

火災保険ってどこまでが補償の対象になるの?

と知らない方も多いですが、補償対象は、大きく「建物」と「家財」の2つに分けられます。

「建物」は建物本体や、建物についていて簡単には動かせないものを指し、

「家財」は日常生活用の動産・すぐに動かせるものを指します。

保険会社や、保険商品によって異なる場合もありますが、以下が一例です。

建物

建物本体、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備、浴槽、ガス台、棚、門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物

家財

家具(テーブル、ソファーなど)、家電製品(テレビ、パソコンなど)、洋服、自転車※など

※自転車などの家財を建物の外に持ち出しているときに、

盗難などの被害にあった場合は、補償の対象とならないこともあるのでご注意ください。

これら以外にも、特約をつけることで高額な貴金属なども、

一定額補償を受けることもできることや火災保険は加入の際に補償の対象を

「建物のみ」、「家財のみ」、「建物と家財」のいずれか選ぶことも可能です。

持ち家や賃貸などそれぞれの住居環境に応じて「補償対象」を決めることができます。

家を買ったりアパート・マンションを借りた時になんとなく入らないといけないものってことで

内容を細かく把握しないで入ったあと忘れてしまっている人もいるのではないでしょうか?

火災保険の補償となる内容・範囲:火災保険は火災以外にも対応できる

火災保険に加入すると、指定した対象物が何かしらの被害に合った場合に補償を受けることができますが、

どういった被害であれば補償されるのか、今度は「補償範囲」についてご説明します。

火災保険ですので、補償の範囲は火災で被害に合ったときだけ

補償してくれるというイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、

火災のほかにも幅広い範囲の損害にも対応してくれます。

一般的に火災・落雷・破裂・爆発や、風災・雹災・雪災、水災(洪水、高潮、土砂崩れ)などの

自然災害、盗難や水漏れ、その他突発的な事故による損害など、補償範囲はとても広いです。

火災保険の補償範囲は

●火災

失火やもらい火による火災の損害の補償

例:火災により住宅が燃えてしまった等

●落雷

落雷による損害の補償

例:雷が落ちて家電製品がショートした等

●破裂・爆発

破裂や爆発による損害の補償

例:漏れたガスに引火して爆発が発生した等

●風災・雹災・雪災

風・雹・雪などによる損害を補償

例:強風で窓ガラスが割れた、割れた窓ガラスから雨が吹き込み家電製品が使えなくなった等

●水濡れ

漏水などによる水濡れの損害を補償

例:給排水設備の故障により部屋が水浸しになった、マンション上階からの水漏れで部屋が水浸しになった等

●水災

台風や集中豪雨による損害を補償

例:大雨で床上浸水してしまった等

●盗難

盗難にともなう、盗取・損傷・汚損による損害を補償

例:泥棒に鍵や窓ガラスを壊された、泥棒に現金や家電製品を盗まれた等

●騒擾・集団行為等にともなう暴力行為

騒擾や集団行為による暴力・破壊行為の損害を補償

例:労働争議に巻き込まれて家を壊された等

●建物外部からの物体の落下・飛来・衝突

建物外部からの物体による損害を補償

例:家に車で突っ込まれた、飛んできた野球のボールに窓ガラスを割られた等

このように火災保険は、保険会社や保険商品によって若干の違いは見られるとはいえ、

実に幅広い補償範囲を備えていると言えます。

また、それらの補償のうち自分に必要なものだけを付帯し、

細かくカスタマイズできるタイプも多くなっています。

自身の生活環境にはどの補償が必要かを明確にし、

適切な補償範囲に設定していくようにしましょう。

ただし注意を払いたいのは、火災保険では地震による損害は補償の対象外となっている点です。

地震やそれによって発生した津波・噴火などで建物や家財が火災・損壊・流失などの被害に遭ったとしても、火災保険のみでは補償を受けられません。

この地震のリスクに備えるための保険としては地震保険があります。火災保険とセットでしか加入できないので、火災保険を検討するときに一緒に考えてみると良いでしょう。

このように、火災保険は契約内容によって、火災以外の範囲も大きく補償してくれますので、既にご加入されているのであれば、どんなときに補償してくれるのか、「補償範囲」をしっかりと把握しておくが大切です。

火災保険では、主として次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われませんので注意してください。

気を付けておきたいところ

1.契約者、被保険者などの故意、重大な過失、法令違反

2.戦争、内乱、暴動などの異常な事態

3.地震・噴火またはこれらによる津波(注4)

4.家財が屋外にある間に生じた盗難

5.保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ等によって生じた損害

6.核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害 など

注4 地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)

地震等によって生じた火災に伴う損害については、次の理由により通常の保険としての仕組みが成り立ちにくいため、

火災保険では引受けていません。地震等の災害に備えるには、地震保険を火災保険に付帯(セット)して契約する必要があります。

①地震等の災害は、その発生が極めて不規則であることから発生確率の予測が難しく、損害保険の基本原則である「大数の法則」に乗りにくいこと。

②いったん巨大な地震等の災害が発生すると、その被害が広範囲にわたって損害額が莫大なものになるおそれがあり、民間の保険会社の資力では対応できないこと。

③過去に大きな地震が起きている地域に契約が集中するなど、地域的または時間的な逆選択(保険事故が起こりそうだと分かっている該当者だけが契約すること)が発生するおそれがあること。

では、台風後の火災保険のタイミングはいつなのか?

正直いってしまうと、台風が去ったあとすぐにです。

台風の時の後と台風でない時では保険がおりる難易度が違います。

火災保険の申請が今更遅いと思っていた方々も大丈夫

火災保険申請の請求期限は「3年」

結論からいうと火災保険の申請期限は、「3年」です。

保険法第第九十五条に明記されているので、引用します。

(消滅時効)

引用元:保険法第九十五条

第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

条文の保険給付を請求する権利とは、被害を申請し保険金を受け取ることです。

逆にいうと、3年前までの被害については遡ることができるので、

以前の台風や竜巻で破損した箇所があれば、保険会社に請求を行いましょう。

※保険会社が保険法とは別途に請求期間を設定している場合があるので、

契約している保険の約款については確認しておくことをお勧めします。

但し、どの保険会社も3年を基準にしているので災害後すぐに焦って申請する必要はありません。

消滅時効の起算点

損害保険金を請求する権利が消滅する「三年間行使しないとき」について、

どのタイミングが「三年間」の開始日(起算点)となるのでしょうか。

保険法第95条では「(権利を)行使することができる時から」とあります。

そのため、損害保険金を請求する原因となる「災害により損害が生じた日」が、

原則として起算点となると言われています。

なお、保険法第95条は2020年4月に改正されています。

以前は、保険法において上記消滅時効の起算点が明文化されていませんでした。

保険会社は改正に伴う対応を各社で実施しているため、

基本的には問題ありませんが、インターネットなどに掲載されているQ&Aや記事を閲覧する際には、

情報が古い可能性があるため注意が必要です。

修繕済みでも3年以内であれば請求できる

火災保険契約の存在を認識しておらず、火災や台風の被害に遭ったのち

修理・修繕を終えてしまった場合でも期限内であれば損害保険金の請求は可能です。

ただし当然ながら、災害が原因で損害を受けたことを証明する必要があるため、

修繕前の被害箇所の写真や罹災証明書、修繕業者からの見積もりなどを保険会社に提示することになります。

火災や台風などが原因で対象となる損害が生じたことの証明は、

損害を受けてから年数が経過するにつれて難しくなります。

災害ではなく経年劣化による修繕を疑われ、

損害保険金の支払いがなかなか認められないということも起こり得ます。

そのため修繕前・後問わず、損害保険金請求の手続きは可能な限り早く進めておいた方が安心です。

今は特に被害がないように見ても建物内部(目に見えない箇所)に起きているかもしれないんで、

避難指示が出た地域の方は一回調査をお勧めします。

※よく保険会社の注意書きに、保険申請を勧めてくる業者に注意とか言いますが、

単純に保険を使ってほしくないだけですので、保険会社の思惑に騙されないようにしましょう。

風災の定義とはなに?

風災は最大瞬間風速によって決まる。

天気予報などで、最大風速と最大瞬間風速という言葉を耳にしたことがあると思います。

風災の被害を保険会社に報告する際は、最大瞬間風速が重要になります。

保険会社によって多少の差はあるかと思いますが、風災で補償の対応となるのは最大瞬間風速が20m以上となります。

台風の定義

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋(赤道より北で東経180度より西の領域)または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速(10分間平均)がおよそ17m/s(34ノット、風力8)以上のものを「台風」と呼びます

風災被害が適用される基準は?

実は、風によって建物や家財が被害を受けたとしても、どんな風でも補償の対象にはなりません。保険会社が強風と判断する基準があります。それは「最大瞬間風速」です。この「最大瞬間風速」は「最大風速」と違うので、その違いを把握しておくことが重要です。

最大風速と最大瞬間風速の違い

台風は、最大風速が秒速で17.2m以上の風が吹いていることが基準となっています。

それに対し、最大瞬間風速は「瞬間的な風の強さ」を意味します。

その「瞬間」というのはわずか「3秒間」で、火災保険で風災補償の対象となるのは「3秒間の風速が秒速20m以上であること」とされています。

つまり、その条件さえ満たされていれば、台風以外の強風による被害でも火災保険の補償対象となります。

とはいえ、風速20m以上という風がどれくらいの強さか、あまり想像できないと思いますので、以下にその具体的な指標をまとめました。

平均風速:10~15m(やや強い風)

時速に換算すると50km程度です。風に向かっては歩くことが難しくなり、傘をさすと傘が吹き飛ばされるレベルです。樹木全体が揺れるような風で、電線も唸るように揺れます。建物の被害としては、取り付けが不十分な看板などは外れてしまうことがあります。

平均風速:15~20m(強い風)

時速に換算すると70km程度です。風に向かって歩くことはできないレベルで、転倒する危険性もあります。樹木の小枝が折れることもあり、ビニルハウスも倒壊するような強風です。

平均風速:20~25m(非常に強い風)

時速に換算すると90km程度です。しっかり踏ん張らなければ風の勢いで転倒することがあります。鋼製のシャッターは壊れてしまい、風によっていろいろなものが飛んで切る危険性があるレベルの強風となります。

平均風速:25~30m(非常に強い風)

時速に換算すると110km程度です。屋外で立っていることができない強風で、屋外に出ることすら危険な状況です。ブロック塀の倒壊や外装材の剝がれなどが起こることがあります。

平均風速:30m以上(猛烈な風)

時速に換算すると110km以上になります。屋外で立っていることは不可能で、屋外に出ることが生死に直結する危険性があります。街路樹も根こそぎ倒れ始めるような強風なので、屋根が吹き飛ばされてしまったり、木造住宅が全壊したりする可能性も出てきます。

今回は台風後の火災保険のタイミングついて説明してきましたが、

台風がきたらまず被害がないか調査することをお勧めします。

では、

災害が起きた際どうすればスムーズに対処できるか。

まずは「火災保険申請サポート業者に調査依頼する」です。

業者に依頼することで、個人では難しい損害の発見や、必要書類の作成をサポートしてもらえます。また、保険の申請対象なのかなど親身にお答えしてもらえます。

台風救済センターでは火災保険及び地震保険の活用を推進しております。

保険に加入している方は90%以上の確率で損をしております。

それは申請部位が【被保険者】様が気づいているところだけになる

申請主義だからです。

現実は、台風救済センターが現場に行くと気づかない損害までもが

保険金が降ります!!自信あります。

【2019年の千葉台風では1棟平均230万円の火災保険での風水害金額がお客様の口座入りました】

※被害自覚なくても無料点検オススメします

2023年でも地震や大雪・落雷・竜巻・雹(ヒョウ)・台風など申請しなくてはいけない災害が多々起きることが予測されております。

災害が来る前に大事な建物を点検させてください。

そして保険代理店や管理会社を通さない

損害を発見してすぐに、保険の代理店や管理会社に火災保険申請をすることはあまりおすすめしません。

余程の関係性があって、信頼できる担当者でない限り、代理店や管理会社は通さない方が無難です。

また、保険会社に直接連絡もおすすめしません。

理由

代理店には「損害率」という重要な指標があり、保険金の支払いが多いほどこちらの数字が悪くなります。

そのため、保険金の申請を快く思っていない代理店も珍しくはないでしょう。

実際、現場を見ることなく電話だけで判断して断られたり、保険申請を連絡したら「代理店の対応が急に悪くなった」というご相談を非常に多くいただきます。

また、管理会社は保険申請の際に管理会社提携の工事業者にお願いするのですべてのお金が管理会社にいくようになっています。(工事代金以外+工事業者紹介料)

そして申請はオーナー様がするので、手間もかかります。

それなのにオーナー様は一銭も入らず管理会社が得するだけです。

申請方法・手順

WEB・お電話からお申込

調査日の調整

現地調査

保険会社に申請(事故受付)

保険会社へ書類の提出

保険会社による審査・現地調査

結果の通知、給付金の支払い

火災保険申請サポートの報酬の支払い

保険金の申請から給付(受給)までは平均1ヶ月~2ヶ月程度になります。

まとめ

火災保険は、わたしたちの「住まいと生活を守る」大切な保険です。

台風後の火災保険のタイミングとしては、基本台風がきた後すぐに建物の調査をするのが良いです。

申請するしないは持ち主が決めることですが、建物の価値を減らさない為にも

常に良い状態にしておくことが大事です。

住まいや家具などの資産を一瞬の事故で失うリスクに備え、もし災害にあってしまったときは、少しでも早く被害から救済することをお約束いたします。

そして、火災保険の支払いをしているだけで、使用しないのは本当にもったいないことです。

暮らしの中で考えられる、さまざまな災害のせいで個人の財産の価値が下がっていかないよう建物を守るのは大切です。

保険申請に不安がある方や保険って頻繁に使ってダメなんじゃないかとご不安に思っている方は一度お問合せいただければ丁寧にお答えします。

| 【執筆者プロフィール】 | 【記事監修プロフィール】 |

名前:坂野 直耶 経歴:塗装工として現場作業・監督などに従事 この仕事で伝えたい事:現場担当として喜ばれることは今までは完工した時の見栄えの良さ!でしたが、長く保つメリットが利点とすると欠点としては、 お客様との長期の関係性が構築できない事です。 火災保険や地震保険では長期的に色々とご相談を頂くので現場にとっても、 お客様にとっても、支払いをする国や保険会社にとっても 【三方良し】となっております | 名前:千葉 彰 経歴:大手損保業界の裏側をみて嫌気がさし、出口である支払いを増やす仕事に従事 一言:画像のスーツも実は保険でおります! インターネットのコメントで良く、 【申請をするなら直接保険会社へ!】や 代理店に相談すればいいだろうと言われておりますが、実際に0円やありえない判定で相談が台風救済センターに多くきておりますので記事としてどんどん書いていきます。 |